Символика игры многогранна. Это образ творения и творчества, жизни, судьбы, мира в целом (ср. у Г. Иванова «Игра ума, игра воображенья, игра судьбы, игра добра и зла...»). Игра, как таковая, лишена практической целесообразности и представляет возможность выхода за рамки наличного бытия, трансгрессии; это пространство свободы, творческого поиска, отказа от догм, это высшая страсть, доступная в полной мере лишь элите, самоценная деятельность, предполагающая всплеск эмоций, экстатическое исступление, но и рациональность, наличие правил.

Игра

Игра может выступать как космогонический принцип. Майя, одно из ключевых понятий древнеиндийской модели мира, вводит представление о мире как иллюзорности, грезе, как божественной игре (лила), подобной игре языков пламени. В «Махабхарате» мир предстает как игра в кости, в которую играют Шива и его супруга. Для Платона земной мир – не более чем мир становящейся формы, мир игры.

Мироздание мыслится определяемым двумя космическими началами, и это представление нашло отражение в двух цветах игровой доски и игральных костей (фигур). Гераклит говорит: «Время – играющий мальчик»; индийский космологический термин «юга» (мировой период) заимствован из игры в кости: критаюга, третаюга, двапараюга, калиюга – так назывались стороны игральной косточки, на которых было, соответственно, 4, 3, 2 и 1 метки. Этот аспект символики игры подчеркивает неподлинный, ненастоящий характер реального мира, но и его процессуальность, цикличность, подчиненность правилам.

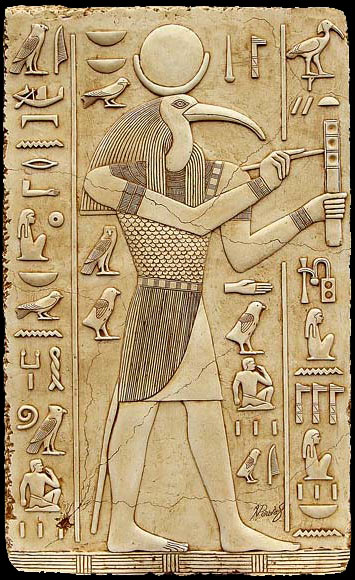

Человеческие игры выступают как подражание богам; игра отождествляется с прекрасным и священным. В Греции игры и театральные представления считались священнодействием; во время их проведения устанавливался мир, само место проведения почиталось как священное. Юдхиштра, персонаж «Махабхараты», воплощение мудрости, чести и царственного величия, проводит время за игрой в кости.

Игра предполагает манифестацию силы, и по этой причине связывается с защитными обрядами, с одной стороны, и с военными действиями, с другой. Она оказывается необходимой для обновления мира (как жертвоприношение, сражения, другие ритуалы). После похорон в ряде традиций организовывались игры, чтобы отпугнуть неблагоприятных духов, которые могли причинить вред душам умерших.

Для благородного Арджуны, воина-кшатрия, битва и игра наделяются одинаковым статусом: от вызова на игру нельзя отказаться, как и от вызова на бой. В скандинавских сагах битва определяется как «игра» или «игра копий». Человеческая жизнь нередко предстает описываемой посредством образа игры; согласно Платону, человек сотворен игрушкою Бога, и это для него лучшее. Судьба понимается в качестве игры случая (греч. tuhe – попадание, случайность, успех, беда, судьба), и в этом контексте она определяется как лишенная каких бы то ни было рациональных оснований.

В древнем мире особое место занимает игра в кости: как и все, что связано с гаданием, с определением судьбы, она наделяется функцией посредничества между двумя мирами.

В ведийской мифологии игральные кости почитались в качестве одушевленных сакральных объектов, обладающих собственной волей. В античной традиции игра в кости считалась самой благородной, ибо в последнем случае партнером-противником выступает не человек, но сама судьба. Игральные принадлежности первоначально являлись объектами, связанными с сакральным; они посвящались богам, использовались в магии и гадании. Так, например, у ацтеков мяч – солярный символ. Шахматная доска может быть рассмотрена как образ мира и человеческого существования и в некотором роде уподоблена мандале.